中药材种植面积的现状:规模、区域分布与未来发展方向

近年来,我国中药材种植面积总体保持在千万亩级规模,区域分布集中于西南与西北若干省区。规模化与标准化推进明显,但仍面临品种结构、机械化、人力成本与市场波动等挑战。

1. 全国规模与变化趋势

总体上,全国中药材种植面积已进入“数千万亩”规模,并在近十年间总体呈增长态势——近几年受种植成本、土地用途调整与市场价格波动影响,存在年度波动与品种结构调整。但从中长期看,种植面积较十年前已明显扩大,主要呈现恢复性增长与空间重构。

注:1亩≈0.0667公顷,因此“五千万亩”约等于 333万公顷(约 3.33×10^6 ha)。

2. 区域分布与代表产区

- 西南(云南为代表):凭借生物多样性与地理条件优势,成为全国最大的中药材产区,若干道地品种种植规模位于全国前列,区域集群化与品牌化趋势明显。以部分省份为例,其省内累计种植面积已达百万亩级别。

- 西北与黄淮海地区:部分优势品种(如甘草、党参类、黄芪类等)在这些地区形成规模化生产,适宜的土壤与气候条件支持了产业稳定发展。

- 东南沿海与中部:以中小种植主体为主,某些特色药材在局部形成专业化种植带。

区域格局呈现“若干大省占比高 → 多省分布广”的特点:既有道地药材的产地集中,也有为适应市场而分散种植的品种。

3. 种植结构与发展特征

- 品种结构两极分化:少数大宗/道地药材占比较高(百万亩级或数十万亩级),大量小品种分散种植,产业集中度不一。

- 小农经济色彩仍浓:总体上以家庭/小规模经营为主,规模化、企业化和合作社化种植在加速,但全面替代“小农模式”尚需时日。

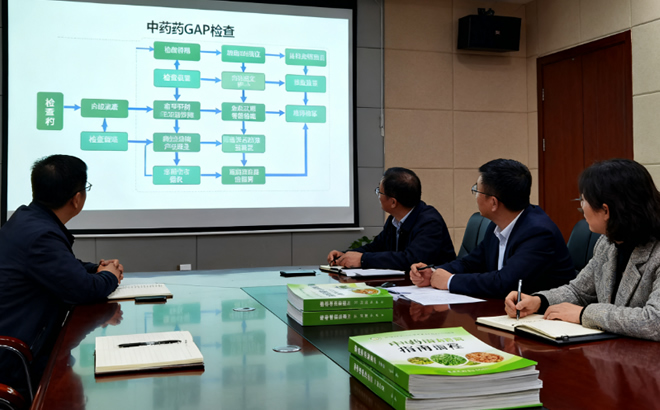

- 标准化与追溯体系推进:为适应市场与质量要求,部分主产区推动规范化种植基地、GAP/规范化管理试点与可追溯体系建设。

- 产业链延伸初具规模:从种植向初加工、深加工、品牌化方向延展,区域龙头企业与合作组织在带动本地产业链上发挥作用。

4. 影响种植面积的主要因素

- 政策与土地利用调整:退耕还林、耕地用途调整等会在局部对种植面积造成约束或转移。

- 市场价格与需求波动:价格上涨可刺激扩种,反之则抑制种植意愿。

- 投入端成本上升:劳动力、肥料、病虫害防治与运输等成本变化直接影响种植决策。

- 生态与气候条件:道地药材仍依赖特定生态位,气候变化与局部极端天气对单产与面积布局带来不确定性。

5. 主要问题与制约

| 现实问题 | 具体表现 | 对策建议 |

|---|---|---|

| 规模化不足 | 小农户占主导,标准化程度低 | 推进土地流转与合作社/龙头企业带动,推广机械化作业 |

| 品质波动 | 道地产区与非道地产区质量差异 | 加强产地标准化、良种良法与可追溯体系 |

| 市场波动风险 | 价格起伏导致盲目扩种或弃种 | 建立信息服务、价格保险与产销对接机制 |

| 生态承压 | 过度开垦、化学投入造成环境隐患 | 推行生态种植、轮作与有机改良技术 |

6. 发展方向与建议(面向政府/企业/种植主体)

- 优化区域布局:在保护生态与耕地红线的前提下,支持适地适种,集中力量发展具有比较优势的道地药材。

- 推动集约化与服务化:通过合作社、家村联营、公司+农户模式,推广机械化、规模化生产,降低单位成本。

- 完善质量标准与溯源体系:建立从种源、种植、采收到初加工的标准操作规程和可追溯链条,提升市场认可度。

- 加强信息与风险管理:建立价格与供给预警系统,推广期货/保险等风险管理工具,减少因价格波动带来的产量波动。

- 扶持研发与良种推广:促进种质资源保护、良种选育与栽培技术集成,提高亩产与抗逆性。

- 鼓励产业链延展:支持地理标志、品牌建设与深加工,提升附加值,稳定种植收益。

总体而言,我国中药材种植面积已达到千万亩以上规模,区域分布不均、以少数主产区为主。未来提升产业质量与抗风险能力的关键在于推进标准化、促进规模化经营、完善质量追溯与延伸产业链。只有在保障生态与耕地资源前提下,优化布局并提升组织化程度,才能让种植面积的“数量扩张”更好地转化为长期稳定的产业价值。